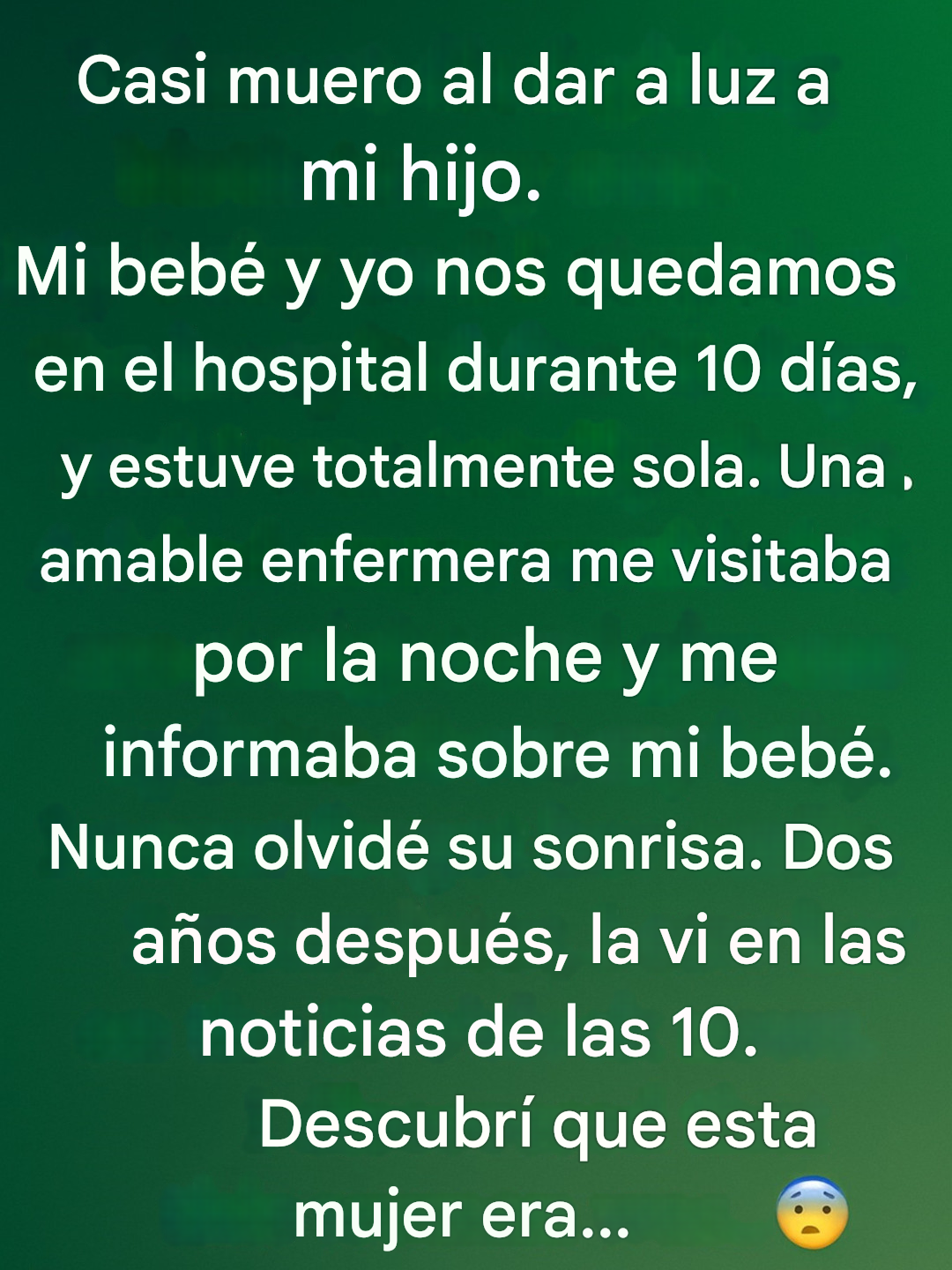

Entonces me di cuenta de que nunca le había dado las gracias de verdad.

Ni con claridad.

Ni con comprensión.

Ni con la gratitud que solo llega cuando miras atrás desde un lugar seguro.

Así que contacté al hospital, sin estar segura de si alguna vez le llegaría un mensaje.

Y llegó.

Unos días después, llegó un pequeño sobre a mi buzón: mi nombre escrito a mano con una letra tan familiar que me dio un vuelco el corazón.

Dentro había una nota manuscrita.

Se acordaba de mí.

Se acordaba de mi hijo.

Y escribió que ver a padres recuperar sus fuerzas, después de creer que no les quedaban, era la recompensa más preciada que podía imaginar.

Sus palabras eran sencillas. Pero tenían peso.

Un recordatorio de que algunos ángeles no aparecen con alas ni milagros.

A veces llevan bata.

A veces llaman suavemente a tu puerta en mitad de la noche.

A veces te sanan de maneras que no comprendes del todo hasta años después.

Ahora, cuando la vida se siente pesada, pienso en ella.

En esas noches en las que la esperanza parecía imposiblemente lejana y ella, en silencio, la traía de vuelta a su alcance.

Gracias a ella, he aprendido:

La luz no siempre llega con fuerza.

A veces te acompaña en la oscuridad, sin esperar nada, ofreciéndolo todo.

Y la mejor manera de honrarla… es compartirla.